歐洲核子研究組織在發現希格斯粒子之後,首次打開大門,讓我們一探究竟!

文/曾琬迪

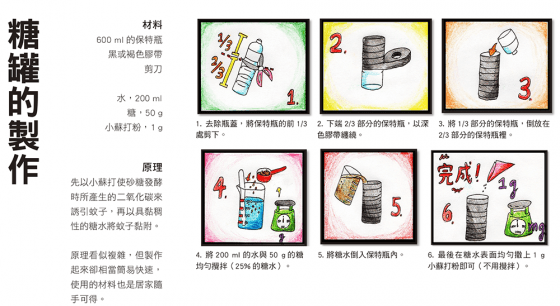

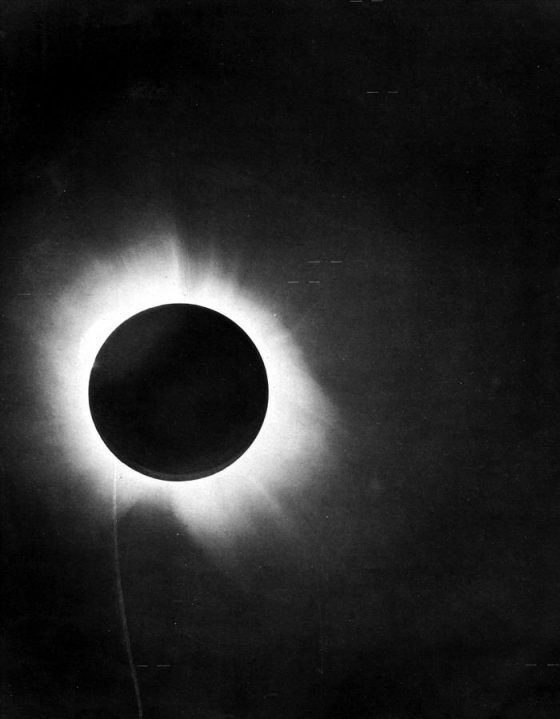

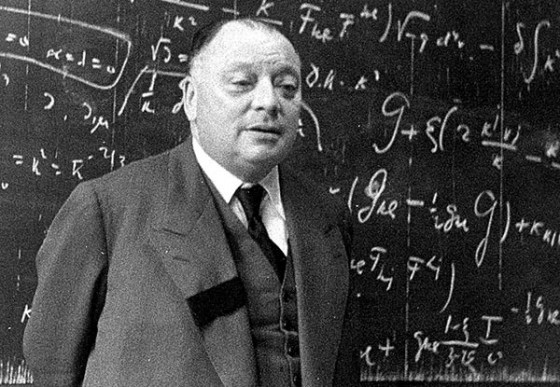

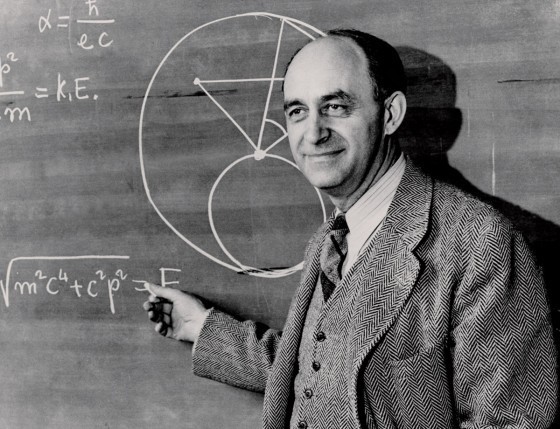

2012年7月4日,歐洲核子研究組織(CERN)首次公開發表「希格斯粒子」的發現,50年前提出希格斯機制的希格斯和盎格列都受邀入席。當緊湊緲子螺管探測器(Compact Muon Solenoid, CMS)和超導環場探測器(A Toroidal LHCApparatus, ATLAS)兩個團隊先後公布成果,希格斯老先生當場老淚縱橫:「對我來說,這真是難以置信。這一切竟然會在我有生之年發生。」

而讓這一切得以發生的,正是CERN 的大強子對撞機(Large Hadron Collider, LHC),以及數千名在此努力不懈的物理學家和工程師。

LHC 這個名詞從五年前開始廣為人知,2008 年9 月10 日是它第一次試運轉成功,在周長27 公里的超大環形加速器中,兩道質子束成功地完成繞行——這個人類史上最昂貴的科學儀器,真的可以實際運作!消息一出,馬上攻占世界各大媒體版面,據CERN 的媒體公關部表示,這也是它們的網站流量第一次超越美國航太總署(NASA)。

今年3 月,CERN 終於正式宣布,先前探測到的新粒子確認是希格斯玻色子,LHC 至此暫時功成身退,依照原定計畫停機兩年進行升級,提升質子束至更高的能量等級,要到2015 年才會重新啟動。

![圖1]()

一個歷史性的時刻:LHC 首度試運轉成功,在控制室的科學家紛紛鼓掌叫好。

在LHC 停機的這兩年,CERN 也沒閒著,除了繼續分析海量數據,並為下階段做足準備,他們也決定打開大門,舉辦兩天CERN OPENDAYS,開放民眾參觀地下一百公尺深的LHC 內部,親身體驗「大科學」的魅力。距離上次CERN 開放民眾參觀,已經長達五年之久,而這次又是LHC發現希格斯粒子後首度開放,千載難逢的機會,讓科學愛好者趨之若鶩,甚至有業者籌畫了專門的參訪團。一名物理部落客,列出了十個你一定要去的理由:

一、錯過這次,你得再等五年!(LHC 預定於2018 年再度停機升級)

二、深入地下一百公尺,到達希格斯粒子首度被發現的地方。

三、親眼目睹讓LHC 停機的關鍵裝置。

四、拍攝藝術家繪製的ATLAS 巨型壁畫。

五、按下ATLAS 控制中心的緊急警報按鈕。

六、參觀第一部WWW 伺服器。

七、透過ALICE 認識「夸克–膠子漿」。

八、在展示中心的「未來椅」上放鬆一下。

九、想知道更多嗎?你可以直接詢問現場的粒子物理學家。

十、活動全部都是免費的,甚至還包含日內瓦的市區交通。

是不是很令人心動呢?不過瑞士畢竟有點遙遠,如果你沒能參與此次盛會,沒關係,現在就讓我們一起瞧瞧CERNOPENDAYS 有哪些精彩的內容吧。準備好了嗎?Let’s go !

「我們的宇宙是你的!」

CERN OPENDAYS 在2013 年9 月28日、29 日盛大展開,兩天的活動都是從早上九點到晚上八點。參與民眾可以免費搭乘日內瓦的公共交通設施,直接抵達主要活動會場——梅蘭(Meyrin)院區。雖然只有短短兩天,活動內容卻非常地豐富:CERN 在9 個區域安排了37 個地面參觀點,40 個不同主題的演講(共有224 場次,英、法、德、義四種語言),而最令人興奮的,莫過於深入地底100 公尺的地下參觀!

CERN小檔案

CERN是世界上最大型的粒子物理實驗室,位於瑞士日內瓦西部接壤法國的邊境。它的前身是1954年由十一個西歐國家共同簽署公約成立的「歐洲核子研究委員會」(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,簡稱CERN),而後改名為「歐洲核子研究組織」(Organisation Européenne our la Recherche Nucléaire),但舊的簡稱CERN仍沿用至今。CERN成立之初,是為了在歐洲建立一個世界級的基礎物理研究組織。當時,基礎物理的研究重心是原子的內部結構,所以稱為「核子」研究組織。不過時至今日,CERN的研究範圍已經遠遠超過原子核的研究,來到「粒子物理學」的範疇,所以現在

CERN的實驗室通常被稱為「歐洲粒子物理實驗室」。目前參與CERN的會員國已由最初的11國增加到20國,除了超過2400名的正職員工,還有來自113個不同國家、600餘所大學機構的一萬名科學家和工程師,在此進行試驗——全世界一半的粒子物理學家都在這裡了! |

LHC與探測器

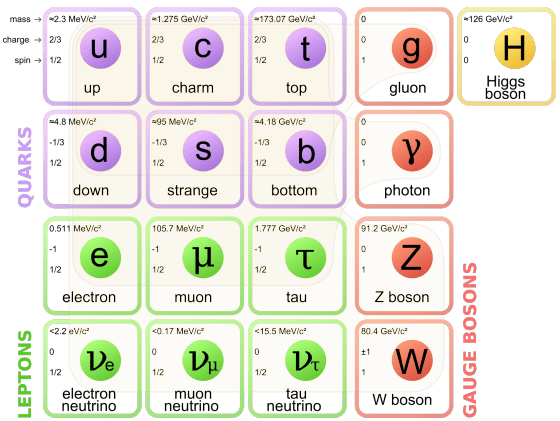

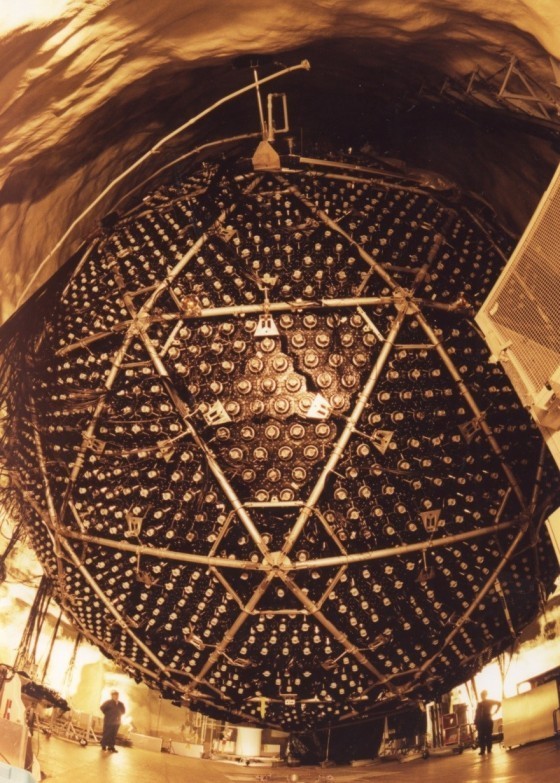

LHC於1994年年底由CERN的會員國投票決議興建,其目的除了尋找希格斯粒子,更為了進一步探索宇宙的組成成分——包括最神祕的暗物質與暗能量。這部人類史上最複雜也最龐大的實驗儀器,建造於1998~2008年間,由超過八千名科學家和工程師合作興建,耗資近百億美元。LHC位於法國和瑞士邊界的地底50~175公尺處,其結構包括讓質子束加速的環形「加速器」,以及在四個碰撞點設置的七個「探測器」。其中CMS和ATLAS是通用型的粒子探測器,用來尋找希格斯粒子和新的物理現象,其所收集到的數據,由兩個大型研究團隊分別進行獨立分析,藉此驗證彼此的實驗結果。而大型離子對撞機(A Large Ion Collider Experiment,ALICE)和LHC底夸克探測器(Large Hadron Colliderbeauty, LHCb),則是為了特定目標所設計的:ALICE研究鉛離子對撞後產生的夸克–膠子漿,以了解宇宙的形成;LHCb研究底夸克的性質,以了解正粒子和反粒子的不對稱原因。

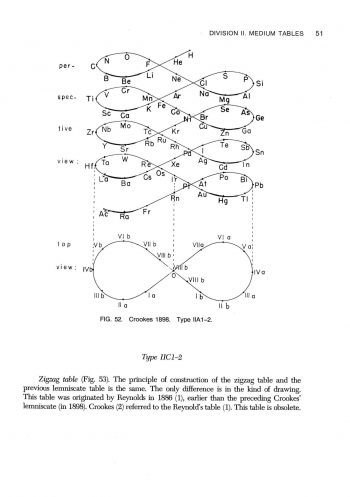

![圖A]() LHC 的四個主要探測器:緊湊緲子螺管探測器(CMS)、超導環場探測器(ATLAS)、大型離子對撞機(ALICE)和LHC 底夸克探測器(LHCb)的相對位置圖。其中ATLAS 與CMS 是通用型的粒子探測器,而LHCb 與ALICE 則是較小型的特殊目標探測器。 除了上述四個主要的探測器,LHC還有另外三個小型的探測器:TOTEM、MoEDAL和LHCf,用來從事更專門的研究。 |

由於地下參觀有人數上的限制,所以必須先在網路上預訂門票才能參加。CERN從八月中開始,連續三週分期釋放門票,且只讓每個人登記一個場次,以確保所有人都有機會。門票釋出的方式也很有趣,網站會先預告你下次釋放的時間,是某一天當中的其中一小時,但在那一個小時內的釋放時間則是隨機的。筆者為了搶票,從預定時間前五分鐘就坐定電腦前,不斷重載頁面,最後總算如願以償,搶到了最想看的ATLAS 地下參觀門票。

除了地下參觀之外,其他所有活動都是自由入場。你可以近距離和粒子物理學家交流,參觀他們工作的地方,像是世界網格運算的心臟——計算機中心,或是LHC 的中樞神經系統——控制中心。你可以參觀加速器、反物質工廠、低溫和晶體實驗室,以及組裝超導磁鐵的巨型磁鐵設施。除此之外,CERN 還準備了許多特別的活動,像是介紹LHC 的3D 電影、讓學童可以自己動手做的「趣味空間」、彷彿變魔術一般的「科學劇場」,還有13 組樂團輪番上陣,讓你走累了可以坐下來聽聽音樂,享受科學與人文的交會。

這是一場盛大的科學展演,也是科學家和民眾同樂的嘉年華會。就像CERN OPENDAYS 的口號「我們的宇宙是你的!」研究宇宙奧祕的CERN 這兩天完全開放給民眾,前來參觀的每一個人,都是最重要的主角。

巨大的科學,真美!

由於CERN OPENDAYS 的活動實在太過豐富,就算你待上兩天也沒辦法全部逛完。以下就挑選幾個重點主題,跟大家分享。

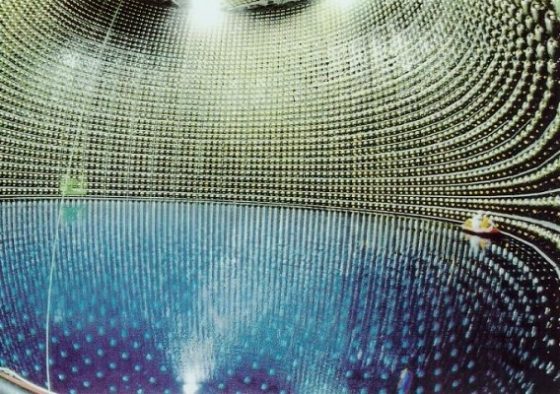

ATLAS 探測器

ATLAS 探測器長46 公尺,直徑25 公尺,是LHC 中最大型的探測器,也是有史以來最大的一個探測器。既然來到CERN,當然不能錯過ATLAS 的地下參觀。

地下參觀以12 人為單位,由一位CERN 的研究人員親自帶領參觀。途中經過ATLAS 控制中心大樓,可以欣賞到美國藝術家克里斯佛提(Josef Kristofoletti)所創作的大型壁畫,畫中描繪粒子在ATLAS 探測器中碰撞的情形,繽紛的色彩充滿整個牆面,引人注目。雖想駐足欣賞,不過後面等著參觀ATLAS 的隊伍還排得很長,我們只能加快腳步繼續前進。

![圖2]()

走下電車之後,第一眼就會看到稱為「科學創新之球」的大型穹頂建築,主要舉辦各類與CERN 相關的展覽。這個球體建築並不小,卻也只占整個活動會場的一小角而已。

![圖3]()

美國藝術家Josef Kristofoletti 費時一年多完成的心血結晶,網路上有完整的縮時攝影全紀錄,可以看見他精彩的創作過程。

![圖4]()

進入這個戒備森嚴的電梯,就會到達地下八十公尺深的ATLAS 探測器。

通過一扇小門,我們進入一棟建築,裡面充滿了管線、鐵架,還貼了很多放射線警告的圖示。導覽員很貼心地拿出輻射偵測器,告訴我們現在是停機時期,所以不會偵測到任何輻射值,大可安心。接著我們經過一扇戒備森嚴的門,進入通往地下的電梯。

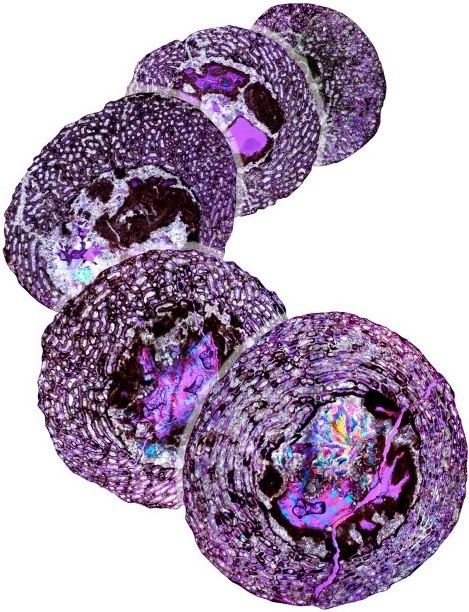

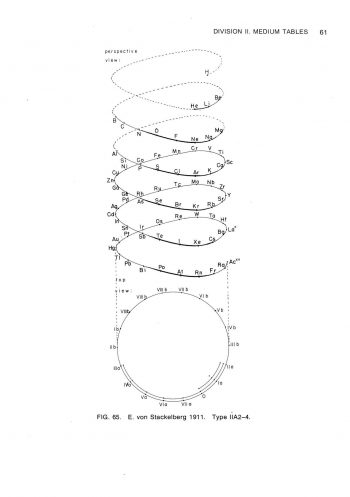

ATLAS 探測器是以碰撞點為中心的一系列同心圓柱體設備所組成,主要分為三層探測設備,由內到外分別是:內部軌跡追蹤器(Inner Tracker)、量能器(Calorimeters)和緲子譜儀(Muon Spectrometer)。其中內外兩層還配備了磁鐵系統(如下頁圖示)。我們參觀時所在位置是在圖中左側小人下方的地面,因此只看得到緲子譜儀,不過光是如此,就足以讓人目瞪口呆說不出話來了。閃爍著金屬光澤的緲子譜儀,還有纏繞周圍的複雜管線,絕對比任何一個電影場景更震撼人心。

站在ATLAS 探測器面前,導覽員向我們解釋眼前的儀器是探測器的哪個部分,整個探測器又是如何運作。他告訴我們ATLAS 的磁鐵系統用的是超導磁鐵,由超導線圈構成,是一種很特殊的材料,不僅能產生巨大的磁場,也因為沒有電阻,維持磁場並不會消耗能量。不過要成為超導體卻有一個前提:磁鐵線圈必須冷卻到低於臨界溫度——攝氏零下271 度。「我們已知宇宙最冷的溫度是零下270 度,所以這裡是全宇宙最冷的地方。」導覽員笑著說。

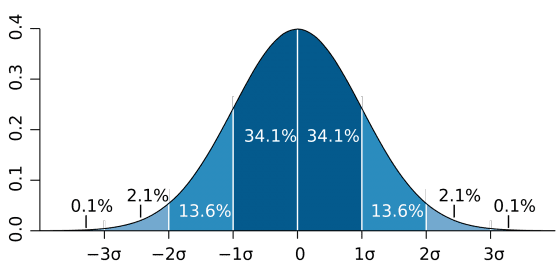

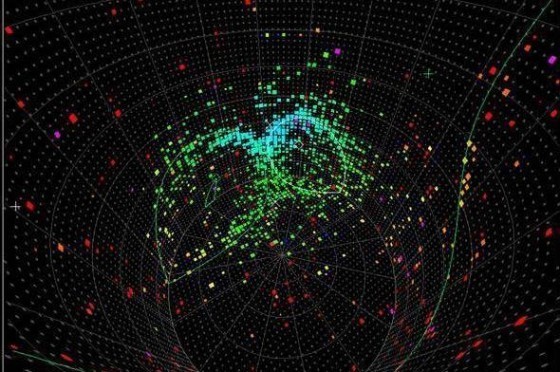

除了宇宙最冷的超導磁鐵,ATLAS 探測器還有一個很厲害的地方,就是它的數據處理系統。在LHC 運轉的時候,平均每秒鐘會發生4000 萬次碰撞,而每個碰撞所生的資料量,大概就跟一張照片差不多,也就是說,每秒鐘就會新增4000萬張照片!這麼驚人的資料量,如果要全部存下來,硬碟就得堆到月球上去了。因此ATLAS 探測器的做法是,先初步篩選有興趣的高能量碰撞,每秒鐘只留下450~600 個碰撞事件,再針對這些事件做進一步分析。儘管數據已經大幅度刪減,LHC 仍舊累積了海量的資料,目前已超過100 PB(Petabyte,千兆位元組),相當於10 萬顆容量1TB 的硬碟。為了處理大量的數據,CERN 召集了全球網格計畫(World-wide LHC Computing Grid, WLCG),共有約40 個國家在世界各地200 多個計算中心,共同處理LHC 產生的資料。值得一提的是,中央研究院也參與了這項計畫,而且是亞洲唯一的一級中心(Tier-1Center,全球共有11 個)。

![圖5]()

ATLAS 探測器示意圖。

![圖6]()

ATLAS 探測器實在太過龐大,雖已使用廣角鏡頭,仍難以拍攝全貌。

為什麼探測器要分那麼多層?

ATLAS探測器中的三層探測設備任務各不相同:軌跡追蹤器可以精確地追蹤帶電粒子的軌跡,量能器可以測量粒子的能量,緲子譜儀則用來偵測極具穿透力的緲子。而磁鐵系統會產生磁場,促使帶電粒子在移動時發生偏轉,讓軌跡追蹤器和緲子譜儀藉由粒子偏轉的曲率,測得它們的動量。透過這三層探測器,質子束碰撞後所產生的粒子將無所遁形,全部被紀錄下來,進行進一步的分析。

下圖中可以清楚地看出,各層探測器偵測的是什麼粒子。緲子帶有電荷,因此會在強大的磁力作用下發生偏轉,之後就穿越量能器,在緲子譜儀被偵測到。光子和電子都涉及電磁作用,因此它們的能量會被電磁量能器偵測到,其中光子因為不帶電,所以不會偏轉,也不會被軌跡追蹤器記錄下來。至於質子和中子,因為不涉及電磁作用,所以能夠穿透電磁量能器,但因為它們都會受到強作用力,所以會被強子量能器偵測到;同樣地,不帶電的中子也不會在軌跡追蹤器裡留它的蹤跡。

微中子是唯一不能直接被探測到的已知穩定粒子,因為它不帶電荷,也不參與電磁交互作用或強交互作用。微中子的存在只能用推測的。每個對撞事件中,所有粒子的總動量必須等於零,如果除了微中子以外的所有粒子都被偵測到了,那麼我們就可以從缺失的動量,推斷出微中子的存在。要達到這個目標,探測器必須是一個封閉系統,並且必須偵測到所有除了微中子以外的粒子,這是工程學的一大挑戰。

![圖B]()

|

由於有太多人等著參觀ATLAS,我們只在地下停留了短短15 分鐘。儘管如此,那震撼已經太過強烈,就像質子束的碰撞一樣,激起了無數的火花。

小宇宙科學館

如果你對粒子物理有很多困惑,或是想了解CERN 和LHC 究竟在研究些什麼,來一趟小宇宙科學館(Microcosm),一定可以找到你要的答案。這裡是平時就對外開放的區域,可以說是以粒子物理為主題的科學博物館。如果錯過了CERN OPENDAYS,找個機會去小宇宙科學館參觀,也是個不錯的選擇。出發前記得先上網查詢開放時間,因為國定假日是固定休館的。

走進小宇宙科學館,你會先經過一條長廊,長廊的牆上貼著一長串海報,串出了CERN 的起源。故事從1949 年的德布羅意(Louis de Broglie)說起,那年他在歐洲文化會議上提議,歐洲國家應該共同創立一個科學實驗室。短短三年的時間,11 個歐洲國家就在一場會議上達成共識,決定成立CERN,並且選定瑞士日內瓦作為實驗室的預定地。1954 年9 月29 日,會員國共同批准公約,CERN 正式成立,也開啟了歐洲與美國的高能物理競賽。這場競賽互有輸贏,到了希格斯粒子被證實的那一刻,CERN 立下了一個里程碑,也證明了合作的力量。而這樣的合作精神,在小宇宙科學館可見一斑——所有的解說都是用四國語言寫成,包括法文、英文、義大利文和德文。

![圖7]()

這個房間裡懸吊了十幾副耳機,你可以來到有興趣的問題前面,拿起耳機,選擇你要的語言(可惜沒有中文),聆聽關於宇宙的奧祕。

了解LHC 最主要的四個探測器:CMS、ATLAS、ALICE 和LHCb。現場也放置了一個ALICE 探測器的模型,讓你了解它的內部結構和每個儀器的用途。

以上所述都是小宇宙科學館的常設內容,不過既然是難得一次開放日,CERN 當然準備了更精彩的活動。走到小宇宙科學館的出口,一拐彎就進入了另一個空間,裡面就像是假日市集一般,擺了好多張長桌,每張桌子都站著一個穿著橘色制服的科學家,對著圍觀群眾講解CERN 所發展的各種尖端技術,如何改變我們的生活。像是我們每天都會連上的全球資訊網(WWW),就是在CERN 工作的英國科學家伯納斯–李(Tim Berners-Lee),為了滿足科學家之間共享訊息的需求,而研發出來的技術。

![圖8]()

模擬LHC 碰撞的體感遊戲很受歡迎,雖然只是個簡單的遊戲,卻引人思考:要讓兩束質子束恰好在探測器的位置碰撞,究竟該怎麼做呢?

不過這裡最吸睛的,是一個結合Xbox遊戲主機技術的體感遊戲。每輪遊戲由兩個人共同參與,每個人分別代表一束質子束。你可以用腳來發射質子束,當兩端發出的質子束對撞在一起,背景螢幕就會顯示出碰撞後粒子激發的狀態,同時兩個人都會獲得分數。如果碰撞點離你的距離較遠,就表示你發射的時間較早,你還可以獲得更多分數喔。

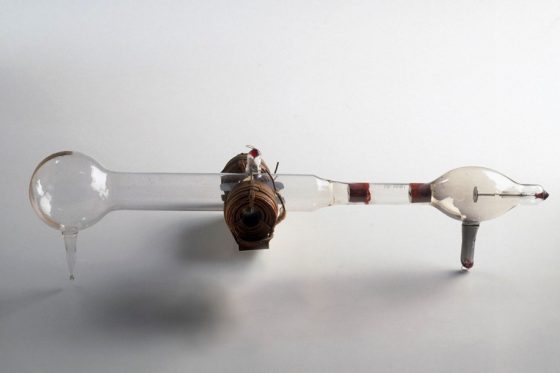

如果在室內待久了想出來透透氣,小宇宙科學館的外面還有一個「科學花園」,陳列了CERN 過往實驗所用的大型儀器,每台儀器都曾風光一時,包括1973 年發現中性流的卡岡梅爾氣泡室(筆者覺得它看起來很像一個大黑輪)。這些儀器雖然已經是老古董了,但以現在的眼光看來,依舊很有科幻感,讓人忍不住幻想,深夜十二點時,所有的儀器會不會活過來跳舞呢?

一場成功的科學嘉年華

CERN OPENDAYS 連續兩天的活動下來,總共有七萬人湧入參觀,其中兩萬名幸運兒獲得地下參觀的機會。一位來自台灣的工程師說:「太屌了,他們竟然拼出這麼大的儀器,而且真的可以用,還在這麼短的時間內就找到了希格斯粒子!」一名英國的退休物理教師說:「我一直嚮往這樣的活動,但卻一直到退休才有機會參與,這兩天真是太棒了,科學教育不就應該像這樣嗎?」而就算是CERN 資深的物理學家,也有同樣的感動:「這場活動展現了CERN 研究的多樣性,真是不可思議,連我也發現了新東西。」

![圖9A]() ![圖9B]() ![圖9C]() 小宇宙科學館附設的科學花園。由上至下分別是:大型歐洲氣泡室(Big European BubbleChamber, BEBC)、大型電子正子對撞機(Large lectron–Positron Collider, LEP)的射頻腔、卡岡梅爾氣泡室(Gargamelle Bubble Chamber)。 小宇宙科學館附設的科學花園。由上至下分別是:大型歐洲氣泡室(Big European BubbleChamber, BEBC)、大型電子正子對撞機(Large lectron–Positron Collider, LEP)的射頻腔、卡岡梅爾氣泡室(Gargamelle Bubble Chamber)。 |

連續兩天的活動都持續到晚上八點, 直到CERN 的地標「科學創新之球」亮起夜燈,與會者仍流連忘返。每個人臉上滿足的笑容,已經說明了一切。毋庸置疑,這是一場成功的科學盛會。

要舉辦這樣成功的科學展覽,需要具備哪些條件呢?筆者認為,或許可以歸納為以下幾點:

一、多元設計:CERN 雖然聚焦於粒子物理研究,這次活動卻展現了驚人的多樣性,不僅有豐富的主題,活動設計更是精彩:有靜態的展示、有專人導覽的地下參觀和實驗室參觀、有實際動手做的小型workshop、有實驗演示、有競賽活動、有小劇場,也有3D 電影,更有多場不同主題的演講。在這裡,每個人都能找到他最喜歡的學習方式。

二、互動交流:為了支援這場規模龐大的活動,CERN 召集了2300 位志願工作者, 擔任導覽員或是服務人員。這樣龐大的工作團隊,搭配豐富的活動設計,促成了許多小規模的導覽、示範講解和實際操作,在約莫十幾個人的團體中,民眾真的可以實際參與活動,近距離和專家互動。

三、老少咸宜:除了多元的活動安排,CERN 也兼顧了各個年齡層的需求,有給小小孩玩的積木組裝和親子劇場,也有為學生設計的樂高模型競賽,而活動場所是否設有無障礙空間,也都會特別註明。每個人都是貴賓,都被禮遇。

四、指示清晰:大型活動最怕亂,如何設計指示系統,讓參與者能夠輕鬆優游,是成功的重要關鍵。CERN OPENDAYS 設計了一目了然的導覽手冊,將地圖、活動和接駁等重要資訊,全部整合在短短六面的摺頁。此外,還有一款很棒的智慧型手機APP,不僅依照主題和區域羅列出完整的活動內容,還可直接連結到地圖,並且定位現在位置。所以雖然活動很多,場地也很大(從梅蘭院區前往參觀CMS,搭乘接駁車需時45 分鐘),卻完全不會讓人無所適從。

五、鼓勵參與:這是一場完全免費的活動,參與活動免費,停車免費,而市區電車不僅免費還配合加開班次。這一切措施,配合超過半年的長期宣傳,在在將參與門檻降到最低,讓所有對CERN 有興趣的人,只要起心動念就能參與盛會。

唯有熱情創造一切

撇開CERN OPENDAYS 籌備小組的用心良苦,這場活動最讓人感動的地方,其實是人們的熱情。2300 名志願者,拋下他們的實驗工作,犧牲他們難得的週末假期,就為了訴說粒子物理的奧祕。七萬名群眾,從世界各地湧入,不僅為了一睹LHC 的風采,也為了對這門困難的學問,有多一點點的理解。這樣的熱情,讓上萬名科學家聚集在一起,跨越國籍和信仰,共同奉獻他們的生命,只為了回答一個關於宇宙的問題。

我想起在《上帝的粒子》書中看到的一則小故事:

LHC 在2011 年4 月22 日午夜,創下瞬間亮度的新世界紀錄。當晚的工程師負責人名叫龐塞,她在小時候曾經造訪過CERN,後來在1999 年加入實驗室,進行博士研究。當時是午夜,只有少數幾個還待在控制室裡的人見證了那個時刻。龐塞大喊大叫、手舞足蹈,就像當年那個參觀CERN 的青少年一樣,在空中揮舞雙臂。

科學讓人著迷,讓人燃起所有的熱情,投入一切。可是科學研究也是孤獨而不被理解的,它需要讓更多人感受它的魅力,它需要認同者,也需要後繼者,不斷傳承知識的火炬。

CERN 花費大量資源和人力舉辦這樣一場大型的科學展覽,究竟是為了什麼?在科學家和參與者的熱烈交流中,我找到了答案。

後記

標準模型的理論,隨著今年諾貝爾物理獎的頒發,似乎畫下了完美的句點。若真如此,粒子物理學的下一步該走向哪裡呢?標準模型還有可能被推翻或修改嗎?我們對實體物質的理解已經到達盡頭了嗎?CERN 的未來又將如何發展?

你可以上網看看這次CERN OPENDAYS完整的演講內容,答案或許就在影片中呢!

參考資料

- CERN官方網站

- CERN opendays 2013

- Anais Rassat, 10 Reasons to Visit the CERNOpen Days, ‘Dark Universe’, 2013.

- 余欣珊,<加速變奏曲—探索基本粒子的大強子對撞機>,«科學月刊»43 卷第5 期。

- 巴格特,柯明憲譯,«上帝的粒子:希格斯粒子的發明與發現»,貓頭鷹出版社,2013 年。

曾琬迪:前科學月刊主編

原刊載於科學月刊第四十四卷第十二期。

The post 親身體驗史上最大物理實驗— CERN OPENDAYS appeared first on PanSci 泛科學.